Comédie

Sculpture représentant Thalie, muse de la comédie, dans le parc de Pavlovsk, à Saint-Pétersbourg.

Sculpture représentant Thalie, muse de la comédie, dans le parc de Pavlovsk, à Saint-Pétersbourg.

La comédie (du grec κωμωδία) est un genre littéraire, théâtral, cinématographique et télévisuel fonctionnant sur le registre de l'humour. Née dans l'Antiquité grecque, elle est devenue un genre littéraire qui s'est épanoui de manière diversifiée en fonction des époques. Avant Molière, elle était dévalorisée comparée à la tragédie.

Prise au sens large du terme, la comédie n'est pas systématiquement axée sur le registre comique (divertissement, légèreté, rire, etc.), même si la plupart des comédies le sont. La comédie larmoyante, par exemple, fait rêver et n'a rien d'humoristique mais fonctionne comme une comédie, notamment par la présence de la caractéristique classique de la fin heureuse. Au XIXe siècle apparaît la comédie dramatique, notamment avec Alfred de Musset (On ne badine pas avec l'amour, Les Caprices de Marianne). C'est un genre hybride dans lequel la tonalité légère et humoristique, dominante dans la comédie antique et classique, est gommée par une fin malheureuse et une morale solennelle inhérente au drame romantique. Le sens du terme « comédie » particulièrement large à l'époque classique du XVIIe siècle s'est progressivement restreint, surtout à la suite de l'apparition du drame à la fin du XVIIIe siècle, un genre « sérieux » marqué par l'émotion et un ton pathétique. Au XIXe siècle, l'appellation « comédie » s'applique à des pièces dont le dénominateur commun est le rire, avant de disparaître presque complètement dans le théâtre contemporain, qui répugne à cataloguer les œuvres par genres.

Au-delà de l'amusement et du divertissement que procurent beaucoup de comédies, une œuvre de ce genre peut également véhiculer un discours critique.

Étymologie

La comédie trouve son origine dans la littérature grecque. Le mot κωμῳδία / kômôidía est formé de κῶμος / kỗmos (« fête en l’honneur de Dionysos »), et ᾠδή / ôidế (« chant »). Jacques Grévin, dans son Brief discours (1561), en donne quant à lui l'étymologie suivante : « Et quant à moi je suis de cette opinion que la Comédie a pris son nom ἀπὸ τῶν κωμῶν, c’est-à-dire des rues par lesquelles de ce premier temps elles estoyent jouées ». Quant au terme « théâtre », il vient du grec θέατρον (theatron) et signifie « le lieu où l'on regarde ». Le théâtre est ainsi avant tout un espace de spectacle.

Ainsi, le mot comédie vient du grec cômè (village) et odè (chant), parce que les premiers acteurs allaient de village en village; ou de comos (procession), parce qu'ils commencèrent leurs plaisanteries en Grèce dans les processions des fêtes de

Dionysos.

Le terme de comédie désigne également l'art de l'acteur (dit également comédien). Jouer la comédie signifie interpréter un rôle.

Au sens figuré, faire la comédie signifie faire du cinéma ou faire des manières pour peu de choses.

Historique

Débuts de la comédie dans l'antiquité gréco-romaine

La comédie, ainsi que la tragédie, dont la représentation remonte aux VIe et Ve siècles av. J.-C., ont une origine religieuse, liée au culte de Dionysos.

« Comme ce culte ramenait tour à tour des sacrifices funèbres ou de joyeuses solennités pour célébrer le deuil de l'hiver ou le brillant réveil du printemps. On y voyait tour à tour la cérémonie sacrée tourner au drame des pleurs ou au drame d'allégresse. Au renouveau, de joyeuses processions de rustres avinés et travestis en Pans et en Satyres menaient leur carnaval religieux à travers le village, et usaient de la licence consacrée de la fête, pour interrompre leurs cantiques d'apostrophes satiriques adressées à la foule. Peu à peu ces intermèdes de lazzis prennent une forme plus dramatique; les farceurs rendent la satire plus piquante, en jouant les personnages qu'ils attaquaient : ce divertissement tourne en scènes de caricature. Ce fut donc là le berceau de la Comédie. »

Ces représentations ont lieu lors de fêtes organisées par l'État. Deux fois par an, elles réunissent les citoyens autour d'un concours entre trois auteurs sélectionnés à l'avance. Pendant les trois jours de cérémonies, ceux-ci font représenter plusieurs pièces chacun. Ainsi le public assiste-t-il à une quinzaine de représentations, depuis le matin jusqu'au crépuscule. Cette manière de voir du théâtre est assez éloignée de celle qui est la nôtre aujourd'hui, à part à l'occasion de certains festivals.

Le lieu de ces représentations est un édifice à ciel ouvert, pouvant accueillir un public très nombreux, occupant les gradins. Face à lui se trouve la scène, au-dessus de laquelle un balcon peut voir apparaître les dieux. Il y a également une fosse d'orchestre, un espace circulaire dans lequel se trouve un autel dédié à Dionysos et réservé au chœur (par conséquent situé à la fois « avec » les acteurs, et séparé d'eux).

Le chœur est composé d'un certain nombre de choreutes, qui prennent en charge la partie lyrique du spectacle (le chant). Il était accompagné au départ d'un acteur (le protagoniste) puis on en ajouta deux autres : le deutéragoniste et le tritagoniste. Avec l'évolution du théâtre, la part lyrique a diminué, au profit du dialogue.

À l'époque, tous les rôles sont tenus par des hommes, portant des masques : le visage de l'acteur n'exprime donc pas une psychologie nuancée et les nuances de l'émotion passent par le ton et les gestes. Les acteurs portent des tuniques colorées, la couleur permettant d'aider les spectateurs à distinguer les différents rôles. Les pièces grecques se composent d'un certain nombre de « moments » définis : un prologue, puis l'entrée du chœur (« parodos »), puis des épisodes coupés par des chants du chœur, enfin la sortie du chœur (« exodos »).

Débuts de la comédie en littérature

Par fables d'Ésope on désigne un ensemble de fables en prose attribuées à Ésope, écrivain grec qui a vécu vers la fin du VIIe et le début du VIe siècle av. J.-C. Il était originaire de la Thrace, près de la mer Noire.

Les fables d'Ésope étaient en prose et concises, La Fontaine en mit certaines en vers ainsi que Phèdre, Avianus et Charles Perrault, pour ne citer que les plus célèbres fabulistes.

« Tout le récit de la vie d'Ésope est parcouru par la thématique du rire, de la bonne blague au moyen de laquelle le faible, l'exploité, prend le dessus sur les maîtres, les puissants. En ce sens, Ésope est un précurseur de l'anti-héros, laid, méprisé, sans pouvoir initial, mais qui parvient à se tirer d'affaire par son habileté à déchiffrer les énigmes »1.

Comédie athénienne sous le siècle de Périclès

Dionysos et les Satyres. Intérieur d'une coupe attique à figures rouges par le peintre de Brygos. Vers 480 av. J.-C.

Dionysos et les Satyres. Intérieur d'une coupe attique à figures rouges par le peintre de Brygos. Vers 480 av. J.-C.

Au Ve siècle av. J.-C. sous le siècle de Périclès, en pleine démocratie athénienne, le poète Cratinos crée la Vieille Comédie en tant qu'institution d'opposition politique. Ainsi, avec la Vieille Comédie, le théâtre est transformé en tribune.

« Orateurs influents, démagogues, généraux, gens à la mode, [la Vieille Comédie] traduit tous ces maîtres de l'opinion sur la scène, expose en les parodiant leurs actes et leurs projets, démasque leur ambition ; et, de peur qu'on ne s'y trompe, elle les nomme par leurs noms, satisfaisant ainsi à cette jalousie éternelle qui est l'aiguillon et la plaie de la démocratie. »

Si l'on n'a rien conservé de Cratinos, de Phrynichos le Comique, d'Eupolis, de Phérécrate, de Platon le comique, de Cratès, de Phormis et de tant d'autres, en revanche nous avons onze pièces d'Aristophane qui peuvent nous donner une idée suffisante de ce drame fantastique et plein d'imagination et de poésie.

« Les Acharniens et la Paix sont un manifeste contre la guerre du Péloponnèse ; les Chevaliers, une ardente invective contre Cléon, le politique alors en faveur; les Guêpes, une satire de l'organisation judiciaire ; les Nuées, un pamphlet contre l'éducation ; les Oiseaux, les Harangueuses, la Lysistrata, le Plutus, une critique des utopies politiques et sociales ; les Fêtes de Déméter et les Grenouilles, une parodie du théâtre d'Euripide. Ces pièces embrassent une telle variété d'objets et se mêlent si vivement aux événements d'alors, que, mieux peut-être encore que l'histoire de Thucydide, elles nous font connaître la situation d'Athènes à cette époque. »

Mais alors que s’achève le siècle de Périclès, la liberté athénienne et la Vieille Comédie tendent à disparaître. Exclue de la politique, condamnée à s'abstenir de personnalités, elle cherche dans la vie privée une matière nouvelle, et s'attache à la satire générale des passions, des travers et des humeurs des humains. Toutefois, cette métamorphose ne se fait pas en un jour. Entre la Vieille Comédie et la Comédie Nouvelle il y eut une époque indécise de transition, celle d'Antiphane, d'Eubulos, d'Alexis, qu'on a nommée la Moyenne Comédie, où, à l'instar de la scène sicilienne, on s'amuse à travestir les épisodes de la mythologie. Les masques sont restés dans la comédie populaire de l'Italie (que l'on retrouvera plus tard dans la Commedia dell'arte)

Nouvelle comédie sous la monarchie macédonienne

Masque de théâtre appartenant au type du Premier esclave de la Nouvelle Comédie, IIe siècle av. J.-C. Musée national archéologique d'Athènes.

Masque de théâtre appartenant au type du Premier esclave de la Nouvelle Comédie, IIe siècle av. J.-C. Musée national archéologique d'Athènes.

La comédie nouvelle (également désignée sous le terme de Néa2) commence dans la seconde moitié du IVe siècle av. J.-C. Ce n'est guère que sous la monarchie macédonienne qu'un grand poète, Ménandre, fit sortir enfin de ces ébauches la véritable comédie de mœurs et de caractère, telle que nous la concevons encore aujourd'hui.

« Il prend pour cadre de ses pièces les aventures ordinaires de la vie il en combine les situations et les contrastes de façon à faire éclater dans leur vérité naïve et profonde les sentiments, les faiblesses et les travers du cœur humain... Sa comédie devient un vrai tableau de mœurs, qui nous rend en vif l'image de la société athénienne d'alors. »

Diphile et Philémon furent, avec Ménandre, les principaux auteurs de la Comédie Nouvelle.

La comédie dorienne

Cet autre genre de comédie grecque se développa dans diverses villes doriennes, telles que Mégare, Sparte... La comédie dorienne fut représentée par trois poètes, Épicharme, Phormis et Dinoloque. Elle n'était pas démocratique, comme la comédie athénienne : protégée par deux rois, Gélon et Hiéron, elle resta étrangère à cet esprit de satire politique qui distingue l'Ancienne comédie d'Athènes. Elle conserva, avec un caractère de gravité philosophique, le respect des puissants ; et les discussions philosophiques y tenaient une grande place.

La comédie romaine

Pulcinella descendant de Maccus ou de Kikirrus ?

Pulcinella descendant de Maccus ou de Kikirrus ?

Comme à Athènes, le théâtre romain a une dimension religieuse : les représentations sont liées au culte de Bacchus. Comme à Athènes également, la dimension politique est présente, puisque le théâtre se joue lors des Jeux, ou lors de cérémonies importantes réunissant le peuple. Le chant, la danse, la musique accompagnent encore le texte – le théâtre est un « spectacle total ».

Les accessoires sont plus nombreux que dans le théâtre grec : le rideau de scène apparaît, les costumes sont parfois somptueux, la machinerie se développe. Les masques sont toujours présents.

Sur la scène, pas de « décor » au sens moderne : quelques portes, signifiant une demeure ou un palais, et parfois une machinerie permettant de faire apparaître un dieu récitant une tirade – d'où l'expression « deus ex machina ».

Dans l'empire romain, la farce, l'Atellane, interprétée par des acteurs masqués, qui connurent la faveur populaire et furent à la source de la Commedia dell'arte (ce qui fait que les masques ressemblent fort aux masques actuels de la Commedia dell'arte), existait avant que la Nouvelle Comédie athénienne fût traduite à son usage. Et de plus, la comédie consacrée à la peinture de mœurs romaines (comoedia togata, jouée en toge) n'atteignit jamais le succès de l'atellane.

La comédie grecque (Nouvelle Comédie athénienne) fut apportée par Livius Andronicus (280 av. J.-C - 204). La population éclairée ne voulut plus dès lors que des pièces grecques. La comédie nouvelle s'exporte à Rome, où elle sera adaptée au IIIe siècle sous le nom de comedia palliata (dans lequel les acteurs portent le vêtement grec, le pallium) et abondamment reprise par Plaute et Térence. En effet, toutes les pièces que nous avons conservées de Plaute et de Térence (dont Molière a parfois pu s'inspirer) ne sont que des traductions de comédies grecques.

Depuis la dictature de Sylla (qui commença en décembre 82 av. J.-C), l'Atellane fut remplacée par le Mime. Les comédies de Plaute ne cessèrent pas d'être jouées dans tout l'Empire jusqu'à l'invasion des Germains.

Ainsi, la comédie comme genre théâtral s'est développée en Europe dans l’antiquité gréco-romaine, où elle partageait avec la tragédie les théâtres construits dans l'Empire romain.

La comédie romaine, en littérature

De la Grèce, la fable passe à Rome. Horace propose une remarquable adaptation du Rat de ville et du Rat des champs (Satires, II, 6)3 que certains critiques estiment supérieure à la version de Jean de La Fontaine. Il sera suivi par Phèdre qui, comme Ésope, est né en Thrace et était esclave avant d'être affranchi par Auguste. On lui doit six livres de fables, dont le premier s'ouvre avec Le Loup et l'Agneau4. Avec ce recueil entièrement écrit en vers, Phèdre va véritablement faire de la fable un genre poétique à part entière. Il ne se contente pas d'adapter Ésope en latin, mais fait aussi preuve d'originalité : sur les 126 fables que compte son recueil, moins de la moitié sont directement empruntées à Ésope5. Même si ces fables ne lui attirent pas la gloire de son vivant, Phèdre fera des émules.

Le poète Babrius, un Romain hellénisé contemporain de Phèdre, récrit en grec les fables ésopiques et les met en vers. On connaît de lui deux recueils, qui totalisent 123 fables.

La vogue de la fable grandit dans le monde gréco-romain. On trouve diverses références à des fables chez l'auteur grec Lucien de Samosate (120-180), notamment celle des singes dansants, qui joue sur l'opposition entre l'inné et l'acquis, thème commun à de nombreuses fables, notamment chez La Fontaine et Florian6. Au IVe siècle, le poète romain Avianus en laisse 42, pour la plupart des adaptations de Phèdre, mais dont plusieurs, qui ne sont attestées nulle part ailleurs, sont fort bien construites. Son contemporain, le Grec Aphthonios a laissé un recueil de 40 fables en prose.

Par la filière latine, les fables d'Ésope passeront au Moyen Âge et inspireront d'innombrables successeurs.

La comédie durant le Moyen Âge en Europe

Bouffon avec sa marotteN 1, son costume traditionnel bicolore (rouge et vert) garni de grelots, son bonnet surmonté d'oreilles d'âne, sa grande collerette dentelée et ses chaussures pointues7.

Bouffon avec sa marotteN 1, son costume traditionnel bicolore (rouge et vert) garni de grelots, son bonnet surmonté d'oreilles d'âne, sa grande collerette dentelée et ses chaussures pointues7.

Après l'effondrement de la culture antique, le Moyen Âge, qui ignore le mot « comédie », réinvente de nombreuses formes de théâtre comique. Le théâtre se joue dans la rue (théâtre de rue), sous la forme de mystères, fabliaux, farces, soties ou encore mime. Certains de ces genres sont plus ou moins inspirés de survivances de genres antiques comme l'atellane.

En effet, la tradition des jongleurs et le goût du divertissement parodique chez les clercs s'expriment au Moyen Âge dans une grande diversité de pièces de caractère satirique et didactique :

- les diableries, qui sont incluses dans les mystères religieux

- les farces, qui sont des pièces courtes mettant en scène des types populaires de la vie quotidienne (le paysan, la femme, le curé, le noble, etc.) et une situation simple sur fond de morale traditionnelle

- les soties (qui apparaissent aux XVe et XVIe siècles), axées sur le « sot » (une sorte de clown avant la lettre) et qui usent de toutes les libertés de la satire.

Dès le XIIe siècle, la bourgeoisie (habitants du bourg), a sa propre littérature, véritable satire sociale avant la lettre. Elle est par essence malicieuse, pittoresque, mais le plus souvent réaliste. Il nous en reste essentiellement des fabliaux (Estula, Le Lévrier et le Serpent, Les Trois Aveugles de Compiègne), le Roman de Renart, et, plus tard, des farces (La Farce de Maître Pathelin, XVe siècle).

Au XIIIe siècle, le théâtre se joue sur la place du village ou de la ville. Les spectateurs sont des « bourgeois » (habitants du bourg), tandis que les cours des seigneurs préfèrent les spectacles de tournois, de ballets, etc.

Au cours des XIVe et XVe siècles, les spectacles deviennent payants. De ce fait, le théâtre se joue de plus en plus souvent dans des lieux clos et non plus sur la grand-place. Peu de décors sont utilisés au Moyen Âge : on se contente parfois d'écriteaux signalant les lieux. Mais les machineries se développent, afin de créer des « effets spéciaux ».

Toujours au Moyen Âge, les bouffons ont pour rôle de faire rire les gens : ils divertissent, utilisent l'insolence et sont parfois conseillers ; les plus connus sont les fous de rois et des seigneurs. D'ailleurs, au XVe siècle, François Ier, crée une école de fous.

La comédie en France sous l'Humanisme

Rabelais

Rabelais

Au XVIe siècle, Rabelais, écrit Gargantua devenant le premier auteur à avoir utilisé le burlesque dans ses œuvres. Ses œuvres majeures, comme Pantagruel (1532) et Gargantua (1534), qui tiennent à la fois de la chronique, du conte avec leurs personnages de géants, de la parodie héroï-comique, de l'épopée et du roman de chevalerie, mais qui préfigurent aussi le roman réaliste, satirique et philosophique, sont considérées comme une des premières formes du roman moderne.

Dans les années 1456-14608 sort l'une des rares pièces de comédie de l’époque La Farce de Maître Pathelin. Toujours au XVe siècle apparaît la Moralité, mettant en scène des personnages allégoriques, représentant les vices et vertus des hommes ainsi que les défauts de la société

Au XVIe siècle, des lettrés créent la comédie humaniste, afin de s'opposer à la tradition médiévale de la farce et de retourner aux sources de la comédie latine. Les comédies humanistes constituent les premières « comédies régulières » de l'histoire du théâtre français. Il faut entendre par cette appellation les comédies composées à l’imitation de la comédie romaine et qui en respectent les règles formelles, par opposition aux farces, sotties, moralités et autres jeux théâtraux de l’époque désignés par le même terme de « comédie », qui regroupait dans le vocabulaire courant tous les spectacles à dénouement heureux (et qui seront tous interdits sous cette appellation par édit du Parlement de Paris de 1588 à 1594).

De plus, du mélange de la Farce avec la Moralité naît la Sottie, qui, sous le règne de Louis XII notamment, rappelle la Vieille Comédie athénienne, au moins pour la malice et l'audace à tout dire.

La comédie sombre dans le déclin en France à partir du milieu du XVIe siècle

Au milieu du XVIe siècle, les mystères (c'est-à-dire le genre théâtral le plus prestigieux) sont interdits. En effet, l'Église estime désormais que la foi doit être l'affaire des doctes, et non des acteurs (le théâtre est mis à l'index par l'Église qui l'accuse de mentir sur la réalité). Ainsi, malgré quelques résistances, le théâtre sombre dans le déclin. Il faudra attendre une redéfinition de cet art pour qu'il reprenne consistance.

La comédie en Europe sous la Renaissance

Sous la Renaissance, les auteurs de toute l'Europe veulent retourner aux sources du théâtre et s'approprier la comédie latine. On appelle comédie « régulière » la comédie qui s'inspire de la comédie latine, et qui en respecte les règles formelles, tout en s'opposant aux diverses formes de comédies médiévales.

Au XVe siècle (en Italie), apparaissent les premiers modèles de la comédie « régulière », suivis au XVIe siècle par l'Arétin, Machiavel (la Mandragore) et Trissino. Très vite, la comédie italienne s'en détache, avec Giordano Bruno (le Chandelier) et Ruzzante, qui compose en dialecte padouan des scènes populaires et trouve son style dans l'improvisation de la commedia dell'arte.

« Ces essais grossiers d'une comédie indigène s'éclipsèrent rapidement à la Renaissance devant l'éclat des œuvres antiques. Toutes les nations lettrées sont jalouses de s'approprier la comédie latine. Nul pays cependant n'y réussit mieux et plus naturellement que l'Italie... Ainsi dans ce genre de comédie que l'on appelle la Commedia dell'arte Il y a des types à défaut de caractères, des poses, à défaut de gestes naturels, des masques à défaut de traits de mœurs. C'est Arlequin, Pulcinella, Brighella, Pantalon, etc., tous les personnages accoutumés des farces populaires, qui, se mêlant aux rôles traditionnels de la comédie antique, composent de tout cela un drame étrange, plein d'imagination et de gaieté plutôt que de vérité, une caricature jubilatoire plutôt qu'un portrait de la vie. »

La comédie italienne

La comédie italienne, au XVIe siècle, voit apparaître la commedia dell'arte qui supplante la comédie régulière ; son influence sera considérable sur l'évolution des techniques théâtrales.

La comédie shakespearienne et élisabéthaine

En Angleterre à la fin du XVIe siècle, la comédie élisabéthaine, nourrie d'observations, est dominée par William Shakespeare, mais elle vaut aussi des succès à Ben Jonson, Francis Beaumont et John Fletcher, Thomas Middleton, Thomas Dekker.

La comédie élisabéthaine avait un sens très différent de la comédie moderne. Une comédie de Shakespeare est celle qui a une fin heureuse, impliquant généralement les mariages entre les personnages non mariés, et un ton et un style qui est plus léger que les autres pièces de Shakespeare9.

La comédie espagnole

Lope de Vega

Lope de Vega

Le Siècle d'or espagnol (Siglo de Oro en espagnol) est la période de rayonnement culturel de l'Espagne en Europe du XVIe au XVIIe siècle. C'est une période de grande vitalité littéraire et artistique en Espagne et dans les pays hispanophones d'Amérique latine

La comédie espagnole de la fin du XVIe siècle (et principalement la comedia), met en œuvre tous les types d'intrigue avec Cervantès, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Moreto y Cabaña, Fernando de Rojas, et inaugure, avec Pedro de Alarcón, la « comédie de caractère », qui inspirera directement Pierre Corneille (avec le Menteur en 1652).

La comédie en Espagne s'attache à captiver l'imagination par l'intérêt romanesque de l'intrigue, plutôt que par la vérité du cœur humain. Le caractère disparaît et s'absorbe dans la passion dominante. L'imagination prévaut et, aussi, la passion.

Le théâtre s'inquiète peu de la vraisemblance du roman et de la vérité du caractère. On y met en scène un jeune cavalier amoureux et la jeune doña dont il est épris; on les sépare par toutes sortes d'obstacles, des parents inflexibles, un tuteur jaloux, des rivaux acharnés, la distance des rangs ; à travers les incidents d'une intrigue compliquée, nous suivons avec un intérêt curieux les ruses et les efforts par lesquels les deux amants s'efforcent de se rejoindre.

« Jetez à travers ce canevas un valet rusé, une soubrette intrigante, un niais, pour amener quelques scènes de bouffonnerie, un matamore exagérant encore l'emphase castillane, des déguisements infinis, des paravents, des échelles de corde, et maints coups d'épée; et vous aurez toute la comédie de Lope de Véga et de Caldéron. L'intrigue y est tout ; les caractères y comptent pour rien : il n'y a de place à travers les incidents que pour les passions. »

Don Quichotte par Gustave Doré.

Don Quichotte par Gustave Doré.

Considéré par beaucoup comme la plus grande œuvre rédigée en langue espagnole, Don Quichotte est l'un des premiers romans publiés en Europe. Ce roman, tout comme le monde dans lequel vit son auteur, Miguel de Cervantes, est à la frontière du Moyen Âge et de l'époque moderne. Le second tome est publié en 1615, un an avant la mort de l'auteur. Don Quichotte est à la fois un roman médiéval - un roman de chevalerie - et un roman de l'époque moderne alors naissante. Le livre est une parodie des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque et une critique des structures sociales d'une société espagnole rigide et vécue comme absurde. Don Quichotte est un jalon important de l'histoire littéraire, et les interprétations qu'on en donne sont multiples, pur comique, satire sociale, analyse politique.

Contemporain de Cervantes, l'auteur de théâtre Lope de Vega est célèbre pour ses drames, notamment ceux basés sur l'histoire du pays. Dans les centaines de pièces qu'il écrit, Lope de Vega adopte, comme Cervantes, une approche comique, transformant par exemple une pièce morale conventionnelle en une œuvre humoristique et cynique. Son objectif principal est de distraire son public. Le mélange qu'il fait des éléments moraux, de la comédie, du drame et du génie populaire en fait un cousin de Shakespeare, auquel il est souvent comparé, et dont il est le contemporain. En tant que critique de la société, Lope de Vega attaque, également comme Cervantes, nombre des anciennes institutions du pays, dont l'aristocratie, la chevalerie, la rigidité des mœurs… Ces deux écrivains constituent une alternative artistique à l'ascétisme d'un Francisco Zurbarán. Plus avant dans le XVIIe siècle, les pièces de « cape et d'épée » de Lope de Vega mêlant aventures, intrigues amoureuses et comédie influencent son héritier littéraire, Pedro Calderón de la Barca.

La comédie en Angleterre au XVIIe siècle

Le renouveau de la comédie en France au XVIIe siècle

Mise en place du théâtre classique au début du XVIIe siècle

En France, au début du XVIIe siècle apparaissent plusieurs nouveautés. En effet, le métier de comédien, même s'il est méprisé par l'Église et une part de l'opinion, fascine de plus en plus. Et les femmes peuvent quant à elles enfin monter sur scène.

En 1629 apparaît Mélite de Pierre Corneille, qu'il qualifia dans la première édition de « Pièce comique » et non pas de comédie, forme nouvelle de « comédie sentimentale » fondée sur les déchirements du cœur et une conception nouvelle du dialogue de théâtre10 qu'il qualifiera lui-même trente ans plus tard de « conversation des honnêtes gens »11, loin des formes comiques alors connues qu'étaient la farce et la comédie bouffonne à l'italienne.

En 1630, le théâtre est reconnu comme un art officiel par Richelieu. Et la règle des trois unités est préconisée en 1630 dans la Lettre sur l’art dramatique de Jean Chapelain, conseiller du cardinal Richelieu12. Régentant une bonne part du langage théâtral de l'époque, elles sont caractéristiques de ce qu'on appela plus tard le théâtre classique. Elles sont introduites en 1634 dans le chef-d’œuvre de Jean de Mairet, Sophonisbe13.

De 1640 environ à 1656, la Comédie de cape et d’épée est en vogue en France. Elle sera remplacée par la tragi-comédie galante.

L'Abbé d'Aubignac joue un rôle important, car dans La Pratique du théâtre14 en 1657 il analyse le théâtre antique et le théâtre contemporain et en tire des principes qui constituent les bases du théâtre classique avec la règle des trois unités : la règle de bienséance, qui oblige à ne représenter sur scène que ce qui ne choquera pas le public.

Dans ce siècle dominé par le classicisme, la distinction entre les genres théâtraux est nette : la tragédie et la comédie ont des caractéristiques propres, qu'un auteur se doit de respecter (il existe cependant quelques formes « mêlées » : Le Cid, de Pierre Corneille, est ainsi une tragi-comédie). Comme pour la tragédie, la comédie classique française doit obéir à la règle des trois unités.

| Comédie | Tragédie |

|---|

| Personnages de bourgeois |

Personnages nobles |

| Famille, vie sociale, argent, amour (sphère privée) |

Pouvoir, politique, amour (sphère publique) |

| Forme assez libre ; vers ou prose |

Cinq actes ; vers |

| Registre comique et fin heureuse |

Registre et dénouement tragiques |

| Unité de lieu, de temps, d'action : règle dite des « trois unités » |

La comédie, sous Louis XIV

Gravure de l’édition de 1719 de L'École des femmes

Gravure de l’édition de 1719 de L'École des femmes

Au XVIIe siècle, dans la Cour du Roi Louis XIV qui agit comme mécène, Molière invente avec Jean-Baptiste Lully la Comédie-ballet en 1661, et il recourt fréquemment au burlesque dans le théâtre à partir de 1662 dans L'École des femmes.

Même si le clergé est dans sa majorité hostile au théâtre, et considère que les comédiens doivent être excommuniés, Corneille et Molière réussissent à s'imposer. Corneille s'oriente vers l’écriture de tragédie, tandis que Molière (malgré sa préférence pour la tragédie) s'oriente vers l’écriture de comédie ; à moins que ce ne soit Corneille qui ait tout écrit à la place de Molière (voir la paternité des œuvres de Molière).

La France, devancée par l'Italie et l'Espagne dans sa renaissance littéraire, commence par les prendre pour modèles. C'est ce que fait Molière dans un premier temps, avant de se différencier (« Molière lui-même emprunte longtemps aux scènes italienne et espagnole le canevas et les personnages de ses premières comédies ; il commence par copier des modèles étrangers, avant de devenir lui-même original »).

Après s’être inspiré de la farce et de la Commedia dell'arte15,N 2 (que l'on retrouvera dans le Médecin volant), Molière réinvente la Comédie de caractère15,N 3 dans L’Ecole des femmes en 1662 (on retrouvera la Comédie de caractère dans George Dandin ou le Mari confondu, Le Misanthrope, l'Avare...), et réinvente la Comédie de mœurs15 dans Médecin malgré lui, en 1666. Ainsi, Molière fait reconnaître le théâtre de comédie comme un art à part entière et non plus comme un sous-genre comparé à la Tragédie.

« Tout se passe comme si, désespéré de ne pouvoir faire de tragédies, Molière s’était donné comme but de créer des comédies aussi belles et graves que les tragédies. »

— P.-A. Touchard, revue littéraire Europe

Molière invente aussi trois nouveaux genres de théâtre[réf. nécessaire] :

Pierre Corneille introduit la comédie héroïque (héritage de la comédie espagnole) en France, par exemple par le Tite et Bérénice de 1669. Enfin, la Comédie-Française, issue notamment de la troupe de Molière, est formée en 168016.

La comédie romanesque

Les Fables de La Fontaine continuent une tradition médiévale française, d'historiettes comiques et de satire des mœurs sociale, dont les acteurs sont des personnifications d'animaux, comme le Roman de Renart où on trouve l'anecdote du « Corbeau et du renard » avec des morales mises en adages, ou comme Marie de France chez laquelle on trouve la première version du « Loup et de l'agneau ».

La Fontaine a aussi fait un travail de traduction et d'adaptation de textes antiques, comme les Fables d’Ésope (par exemple « La Cigale et la Fourmi »), de Phèdre, d'Abstémius, mais aussi de textes d'Horace, de Tite-Live (« les Membres et l’estomac »), de lettres apocryphes d’Hippocrate (« Démocrite et les Abdéritains »), et de bien d'autres encore, elles constituent une somme de la culture classique latine et grecque, et s’ouvrent même dans le second recueil à la tradition indienne17.

Influence sur toute l'Europe pour le XVIIIe siècle

Les comédies de mœurs et de caractère, imposée par Molière, servirent de modèle sur toute l'Europe, même aux auteurs anglais, qui abandonnèrent la truculence et la bouffonnerie du théâtre élisabéthain pour les comédies de William Congreve et exercèrent également une influence sur tout le théâtre comique européen pendant une partie du XVIIIe siècle (Moratín, en Espagne ; Carlo Goldoni, en Italie).

Beaumarchais

Beaumarchais

Au XVIIIe siècle en France apparaît le théâtre d'auteur, comme celui de Marivaux et de Beaumarchais. En ce siècle des Lumières, les « unités », reconnues comme essentielles au XVIIe siècle car elles permettaient (selon Boileau, entre autres) de donner plus de vraisemblance aux pièces, apparaissent peu à peu comme des carcans dont les auteurs cherchent à se défaire. De plus, les philosophes des Lumières prennent violemment parti contre le clergé et son attitude autoritaire envers le théâtre. Les « esprits libres » estiment que le théâtre est non seulement un divertissement innocent, mais aussi un moyen pédagogique : Voltaire et Diderot soutiennent l'idée selon laquelle la représentation des vices et des vertus peut « éclairer » les hommes. Ce siècle des Lumières voit apparaître la satire (Alain René Lesage en France, Sheridan en Angleterre) et l'analyse des sentiments (Marivaux).

Chez Marivaux, les personnages ne sont plus des types comiques ou des héros tragiques, mais des individus aux prises avec un questionnement sur leur identité. Ainsi, dans plusieurs comédies (par exemple La Double Inconstance), les personnages cachent leur identité à leur promis(e), en prenant le costume de leur valet (ou de leur suivante). Chacun veut en effet connaître son promis de façon masquée – mais c'est lui-même aussi qu'il découvre dans ce jeu de masques. Le langage de Marivaux retranscrit les moments de séduction entre les héros, et les interrogations des personnages sur leurs propres sentiments : c'est le « marivaudage ».

Ce siècle des Lumières, qui joue volontiers de l'émotion et du pathétique, crée, avec Nivelle de La Chaussée, la comédie « larmoyante », ou la comédie sentimentale et romanesque avec Gotthold Ephraïm Lessing, tandis que Denis Diderot salue dans la comédie « sérieuse », incarnée par Michel Jean Sedaine, un pendant au drame bourgeois.

Beaumarchais, avec Le Barbier de Séville ou Le Mariage de Figaro, donne au personnage du valet une importance cruciale. Le valet était déjà un personnage important auparavant (chez Molière par exemple, avec Scapin, Sganarelle, etc.), mais il est chez Beaumarchais porteur de revendications de justice et d'égalité sociale. Beaumarchais est ainsi un précurseur de la Révolution française et de la liberté d'opinion ainsi résumée dans sa pièce Le Mariage de Figaro : « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Il aura un hommage dans le film Beaumarchais, l'insolent (avec Fabrice Luchini).

Le théâtre de la foire (regroupant la comédie improvisée, et la farce), héritée du théâtre italien et de la Commedia dell'arte, se transforme en opéra-comique (qui elle-même hérite aussi de la Comédie-ballet).

La comédie en France au XIXe siècle

Alfred de Musset

Alfred de Musset

Au XIXe siècle, les règles du XVIIe siècle (les unités, la bienséance) sont définitivement abandonnées. Les auteurs du romantisme veulent un autre théâtre. Ils souhaitent un type de pièces capable de mettre en scène l'Histoire et le pouvoir, dans un style qui ne soit plus soumis aux bienséances. Victor Hugo parle des unités comme d'une « cage » et déclare, de façon provocatrice : « J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin ».

Alfred de Musset, autre auteur romantique, se distingue en ce qu'il renonce assez vite à faire représenter ses pièces. Après l'échec de La Nuit vénitienne, il écrit des drames et comédies, en prose, mêlant des jeunes gens amoureux et des personnages vieillissants, grotesques et autoritaires, dans des décors multiples, difficiles à mettre en scène. Le théâtre, avec Musset, est fait pour être lu (et imaginé) plus que pour être vu.

Au début du XIXe siècle, le mime et pantomime, et la marionnette (Guignol), venant du théâtre de la foire, sont recréés et ont acquis leur forme actuelle. Sous le Second Empire, le théâtre de la foire fait une dernière transformation en vaudeville dans le théâtre de boulevard (dans lequel il y aura un hommage dans le film Les Enfants du paradis). Face à ces répertoires non littéraires du théâtre comique, la Comédie-Française, encore toute jeune, parvient à imposer le respect des normes de la dramaturgie, ce qui fait qu'elle devient symboliquement une importante institution, garante des traditions.

La comédie russe de la Belle Époque

Tchekhov à Nice. Un portrait (1898) d'Osip Braz. Galerie Tretiakov, Moscou

Tchekhov à Nice. Un portrait (1898) d'Osip Braz. Galerie Tretiakov, Moscou

Le théâtre russe de la Belle Époque (de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle) recourt aux scènes comiques dans un cadre « sérieux ». Ainsi, dans les pièces de Tchekhov, la peinture d'une société en décomposition, avec sa galerie de personnages pitoyables, oscille constamment entre le grotesque et le tragique.

La comédie à partir du XXe siècle

The Black Crook (1866) est parfois considéré comme la première comédie musicale.

The Black Crook (1866) est parfois considéré comme la première comédie musicale.

À la suite du choc de la Première Guerre mondiale et à la montée des fascismes, dans la première moitié du XXe siècle, apparaît plus de tragédie (Jean Cocteau, Jean Anouilh, Jean Giraudoux) que de comédie, et la tragédie apparaît sous forme de mythes antiques.

Diversification de genres dans le théâtre

Au XXe siècle, le théâtre emprunte diverses voies – que les auteurs d'aujourd'hui creusent et diversifient encore.

Certaines pièces poursuivent dans la veine de la comédie de mœurs, déjà présente au XVIIe siècle, et qui avait connu un regain de succès à la fin du XIXe siècle, avec Georges Feydeau et Eugène Labiche (auteurs de vaudevilles).

Apparaît simultanément un théâtre de la « subversion » : Alfred Jarry, avec Ubu roi, présente une pièce faite pour choquer (la première réplique est un « Merdre ! » retentissant). Dans une certaine proximité avec le mouvement Dada ou le surréalisme, ce théâtre rejette toute psychologie des personnages pour préférer une représentation brute, presque abstraite, de l'homme.

En pleine Seconde Guerre mondiale, apparaît le théâtre de l'absurde (Eugène Ionesco, Samuel Beckett) : par la réécriture antique, le but est de démolir les mythes en prenant les mêmes héros, les mêmes thèmes et de les dégrader, pouvant passer du registre tragique au registre comique. Ils mettent en question dans leurs œuvres le personnage théâtral, le genre des pièces (Ionesco affirme ainsi que « le comique est l'autre face du tragique »), et le langage même. Des cris, des répliques apparemment dénuées de sens se succèdent pour donner une image à la fois drôle et effrayante de l'humanité. La scène se déroule souvent dans un climat de catastrophe mais le comique s’y mêle pour dépasser l’absurde. Les personnages ont souvent des réactions exagérées.

Le théâtre de boulevard, après que le Boulevard du Crime ait été détruit en 1862 (et que « par la suite, le théâtre s’enferme dans des bâtiments et ne s’adresse qu’à une petite élite »), redevient le théâtre de rue après la Seconde Guerre mondiale18.

Comédie en littérature

Marcel Proust, dans À la recherche du temps perdu, qui n'est pas un roman comique en soi, utilise différentes formes de comédie :

- Comique de caractère et de gestes : Mme Verdurin incarne la caricature de la fausse amabilité, une parodie de la culture et de la distinction, de même Madame de Cambremer…

- Comique de situation : le grand-père du Narrateur souhaite pour son petit-fils une recommandation lorsqu’il ira en cure à Balbec… sans succès… Monsieur Legrandin utilise diverses stratégies pour détourner la conversation du grand père.

- Comique de mots : Zeugma : Madame Verdurin s’adressant aux familiers du petit clan sur le ton du Christ…

Nouvelles formes de comédie

Au XXe siècle, la comédie se diversifie dans la musique (comédie musicale), dans le cinéma (cinéma comique), dans la télévision, et dans de nouvelles formes théâtrales (sketch, stand-up et nouvelles formes d'improvisation).

Exemples notables

Arts de la scène

Formes historiques

- Commedia dell'arte, telle que pratiquée au XXe siècle par Dario Fo, Vsevolod Meyerhold, et Jacques Copeau.

Théâtre italien du XVIIe siècle avec un léger scénario, une grosse improvisation des comédiens et un jeu de masques.

- Comédie élisabéthaine / shakespearienne, telle que pratiquée par William Shakespeare.

- Comédie grecque antique, telle que pratiquée par Aristophane et Ménandre.

Genre littéraire et théâtral majeur de la Grèce antique, plus récent que la tragédie.

- Comédie romaine antique, telle que pratiquée par Plaute et Térence.

- Burlesque, venant de Music hall, de Vaudeville et de Performance.

Scène de comédie, 1860

Scène de comédie, 1860

Les Fourberies de Scapin

Honoré Daumier

Musée d'Orsay, Paris

* Comédie de caractère15, telle que pratiquée par Molière.

Pièce de théâtre où sont décrits de manière plaisante les mœurs, les défauts et les ridicules des êtres humains.

- Comédie héroïque, telle que pratiquée par Corneille.

- Comédie de cape et d’épée, telle que pratiquée par d'Ouville, Scarron, Thomas Corneille, Boisrobert.

Genre dramatique fidèlement adapté de la comedia de capa y espada espagnole qui a connu, de 1640 environ à 1656, une grande vogue en France.

- Comédie des humeurs, telle que pratiquée par Ben Jonson et George Chapman.

- Comédie de menace, telle que pratiquée par David Campton et Harold Pinter.

- Comédie de mœurs15,N 4, telle que pratiquée par Molière, William Wycherley et William Congreve.

Elle fonde le comique sur la satire des mœurs contemporaines, des traits de la société.

- Comédie de la Restauration anglaise, telle que pratiquée par George Etherege, Aphra Behn et John Vanbrugh.

- Comédie d'intrigue, telle que pratiquée par Niccolò Machiavelli et Lope de Vega.

Elle présente un enchaînement d'aventures plaisantes, de situations embarrassantes et bizarres, qui tiennent le spectateur en suspens jusqu'au dénouement.

- Comédie larmoyante, telle que pratiquée par Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée et Louis-Sébastien Mercier.

- Comédie sentimentale, telle que pratiquée par Colley Cibber et Richard Steele.

- Farce, de Georges Feydeau à Joe Orton et Alan Ayckbourn.

Petite pièce de théâtre du XVIe siècle qui est jouée à l'entracte d'une tragédie biblique. Elle est jouée uniquement en improvisation des comédiens et le thème principal en est le mari trompé ou l'arroseur arrosé.

- Marionnette.

- Mime et pantomime, telle que pratiquée par Baptiste Deburau (et qui aura un hommage dans le film Les Enfants du paradis).

- Proverbe

genre dramatique mondain et mineur basé sur une intrigue sentimentale légère.

- Sketch et stand-up.

- Théâtre de boulevard, telle que pratiquée par Frédérick Lemaître (et qui aura un hommage dans le film Les Enfants du paradis).

Théâtre de pur divertissement. Le boulevard possède aussi un versant sérieux, dont l’ambition est d’agir avec force sur le public, en lui proposant des intrigues cruelles et poignantes.

- Théâtre de rue

- Théâtre de l'absurde, utilisé par des critiques pour décrire Samuel Beckett, Harold Pinter, Jean Genet et Eugène Ionesco.

- Théâtre d'ombres.

- Tragi-comédie, telle que pratiquée par Corneille.

Forme théâtrale caractérisée par une action romanesque, des personnages de haute extraction, un dénouement heureux et un refus des règles de la tragédie19.

- Vaudeville, telle que pratiquée par Feydeau.

Ce genre de comédie légère du XIXe siècle qui revient à la mode sous la Restauration et triomphe sous la IIIe République, met en scène des situations inextricables dans des intrigues à multiples rebondissements avec imbroglios et quiproquos en série, s'enchaînant dans un rythme effréné qui fait la part belle au burlesque et à l'excentricité.

Aucune de ces rubriques ne permet de classer les œuvres de Shakespeare, qui dans Hamlet montre les limites de ces catégories : « Tragédie, comédie, histoire, pastorale, comédie pastorale, pastorale historique, tragédie historique, tragédie historico-comico-pastorale, scène indivise ou poème sans limites »20.

Frise chronologique

Anciennes formes de classifications

Au XIXe siècle, selon M. Lemercier dans son Cours de littérature21, il y a six espèces de comédies :

- la satire allégorique dialoguée, nom spécial sous lequel il désigne le théâtre d Aristophane ;

- la comédie de mœurs et de caractère ;

- la comédie d'intrigue ;

- la comédie mixte (mêlée d'intrigue, de mœurs, et de caractère) ;

- la comédie épisodique ou comédie à tiroirs ;

- la farce.

Ainsi, de la combinaison des trois genres de comédie (d'intrigue, de mœurs, et de caractère) résulte ce que Lemercier nomme la comédie mixte, laquelle admet à la fois tous les moyens, tous les ressorts qui peuvent contribuer au développement d'une action comique.

Formes musicales, et dansantes

- Ballad opera

- Comédie-ballet : mêle la musique et la danse dans une action unique (contrairement à l'opéra-ballet, plus composite).

- Comédie musicale : théâtre musical chanté.

- Comédie rock : genre de musique rock, se caractérisant par son recours à l'humour, parfois satirique ou parodique22.

- Musique légère : style de musique essentiellement orchestrale et instrumentale, effectuant la transition entre la musique purement classique ou viennoise et la chanson de variétés ainsi que les musiques de films, folkloriques, « de genre et de divertissement ».

- Opéra-bouffe : opéra traitant d'un sujet comique ou léger.

- Opera buffa : genre d'opéra italien traitant d'un sujet comique.

- Opéra-comique : Genre lyrique du XVIIIe siècle, qui dérive de la comédie-ballet, avec de nombreux emprunts au répertoire des airs sérieux et à boire.

- Opérette : genre musical, mêlant comédie, chant et généralement danse.

- Vaudeville : genre de spectacle de variétés américain mêlant chant, danse, théâtre, numéros de cirques, etc.

Établissements :

Métiers

Institutions

Quelques comédies théâtrales notables

Antiquité

- 423 : Les Nuées, comédie d'Aristophane.

- 422 : Les Guêpes, comédie d'Aristophane, imitée plus tard par Jean Racine (Les Plaideurs, 1668).

- 414 : Les Oiseaux, comédie d'Aristophane.

- 411 : Aristophane écrit Lysistrata, pièce dénonçant les dangers d'une guerre fratricide entre Athènes et Sparte.

- 405 : Les Grenouilles, comédie d'Aristophane, satire de l'art et des idées d'Euripide.

- 191 : Représentation de L'Imposteur (Pseudolus), comédie de Plaute.

- 166 : Première comédie de Térence, l’Andrienne.

- 161 : Térence écrit l’Eunuque, l'une de ses plus célèbres comédies.

Moyen Âge

XVIIe siècle

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

Comédie dans les romans

Genres

- La Fable :

Court récit en vers ou occasionnellement en prose qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie. Elle se caractérise souvent par la mise en scène d'animaux qui parlent mais peut également mettre en scène d’autres entités ou des êtres humains. Une morale est généralement exprimée à la fin ou au début de la fable quand elle n’est pas implicite, le lecteur devant la dégager lui-même.

Pour Phèdre, le fabuliste latin, « Le mérite de la fable est double : elle suscite le rire et donne une leçon de prudence »23.

- Le Fabliau :

Du picard, lui-même issu du latin fabula qui donna en français « fable », il signifie littéralement « petit récit » ; c'est le nom qu'on donne dans la littérature française du Moyen Âge à de petites histoires simples et amusantes, et qui ne se proposent guère que de distraire ou faire rire les auditeurs et les lecteurs ainsi que de donner des leçons de morale.

Comédie dans les films

Notes et références

Notes

- Sceptre de bois surmonté d'une tête grotesque

- « Molière s’inspire tout d’abord de la commedia dell’arte, de la farce traditionnelle, avec tout ce qu’elle comporte d’effets, de plaisanteries, de bouffonneries. Car la farce est avant tout basée sur le comique de gestes, sur la répétition et la déformation de nos petites manies ou de nos tics, comme dans Le médecin volant. On retrouve ainsi tout au long de l’œuvre de Molière des personnages typiques empruntés à la comédie italienne : le vieux barbon, la jeune fille naïve, le cocu, la femme rouée, le valet rusé, etc. »

- « Ce genre de comédie, le plus difficile de tous, exige une étude approfondie de l'humain, un discernement juste, et une puissance d'imagination qui réunisse sur un seul personnage ou un seul objet les traits qu'on a pu recueillir épars et en détail dans plusieurs autres. »

- « La comédie de mœurs, elle, fonctionne surtout sur le comique de situation, fondée sur la vie réelle et sur les drames qu’elle abrite en son sein. Il s’agit de peindre l’homme dans sa vérité, avec ses défauts, mais aussi ses qualités, avec ce qu’il a d’humain. Car la comédie de mœurs est proche de l’homme, comme la farce était proche du pantin. »

Références

- Karl Canvat et Christian Vandendorpe, La Fable. Vade-mecum du professeur de français, Didier-Hatier, 1993, p. 8

- Ménandre, Le Dyscolos, éd. trad. Jean-Marie Jacques, Paris, Les Belles Lettres, 1989, p. IX.

- Horace sur Wikisource

- Phèdre sur Wikisource

- Texte latin et traduction française en ligne [archive]

- Holzberg 2002, p. 28

- Jean-Claude Guillebaud, Philippe Baudorre, Caroline Casseville, Jean-Claude Ragot, Jean Touzot, Le rire, Confluences, , p. 15

- Pour Halina Lewicka (Études sur l’ancienne farce française, Klincksieck, 1974, p. 100), Pathelin est postérieur à 1456, et Guillaume Alécis l’avait en mémoire lorsqu’il rima les Faintes du monde, peu après 1460. Pour André Tissier (Recueil de farces, tome VII, Droz, 1993), « on penchera sans crainte de trop s'égarer pour une date approximative entre 1456 et 1460 ». Thierry Martin <Triboulet : La Farce de Pathelin..., p. 7> propose la date de 1457, déduite des mentions de Pathelin contenues dans les Sotties de Triboulet.

- (en) « Shakespearean comedy [archive] », sur faculty.fairfield.edu

- Voir Gabriel Conesa, Pierre Corneille et la naissance du genre comique, Paris, SEDES, 1969

- Examen de Mélite, au tome I de son Théâtre en 1660

- Dominique Bertrand, Le théâtre, Éditions Bréal, (lire en ligne [archive]), p. 235

- Jean-Marie Pradier, La scène et la fabrique des corps : ethnoscénologie du spectacle vivant en Occident (Ve siècle av. J.-C.-XVIIIe siècle), Presses Univ. de Bordeaux, 2000, p. 221.

- disponible en version texte sous Gallica

- « Molière/De la farce à la comédie de caractère [archive] », sur theatre-et-compagnie.com

- « Comédie-Française, la [archive] », sur universalis.fr (consulté le ).

- La Fontaine, Erwana Brin, Fables (tome 2), Nouvelle librairie de France, Collection nationale des grands auteurs de la Nouvelle librairie de France, 1999. Dans l'avertissement de son 2e recueil, La Fontaine écrit « Seulement je dirai par reconnaissance que j'en ["en" désigne les « enrichissements » (comprendre : les inspirations) recherchés par La Fontaine pour la rédaction de son 2e recueil des fables. N.D.R] dois la plus grande partie [Il faut entendre que, parmi les fables orientales, « la plus grande partie » vient de Pilpay. N.D.E.] à Pilpay, sage Indien [La Fontaine a dû connaître le Livre des lumières, ou la Conduite des roys, composé par le sage Pilpay Indien, traduit en français par David Sahid d'Ispahan... (Paris, 1644). N.D.E.]. »

- Jacques Livchine, « Histoire express et subjective du théâtre de rue [archive] », sur Hors Champs (issue de la revue Cassandre n68)

- L'Histoire de la littérature française de Brunel chez Bordas la définit comme un "drame romanesque et mouvementé insoucieux des règles et qui finit bien".

- Hamlet, II. 2. 363-66

- Dictionnaire de la conversation et de la lecture (tome XV), Belin-Mandar,

- (en) V. Bogdanov, C. Woodstra et S. T. Erlewine, All music guide to rock: the definitive guide to rock, pop, and soul (Backbeat Books, 3e édition, 2002), page 126.

- Fables, Livre 1, Prologue : Duplex libelli dos est: quod risum movet, Et quod prudenti vitam consilio monet.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Bibliographie

- Histoire sommaire illustrée de la littérature grecque (trad. H. Petitmangin), Paris, J. de Gigord, , 176 p.

- (en) Niklas Holzberg, The Ancient Fable : An Introduction, Bloomington, Indiana University Press, , 128 p.

Articles connexes

Liens externes

Portail du théâtre

Portail du théâtre  Portail de l’humour

Portail de l’humour  Portail des comédies musicales

Portail des comédies musicales  Portail de la littérature

Portail de la littérature -

Blague

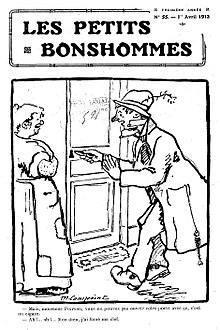

Couverture du journal Les Petits bonshommes (1er avril 1913).

Couverture du journal Les Petits bonshommes (1er avril 1913).

Une blague, aussi nommée histoire drôle ou gag, est une mise en scène sous forme d'histoire ou de devinette, généralement assez courte, qui déclenche le rire.

La blague se décline par sa forme simple en jeux de mots et calembours, devinettes, contrepèteries, etc.

Étymologie

Définitions du Dictionnaire du bas-langage de Charles-Louis D'Hautel (1808).

Définitions du Dictionnaire du bas-langage de Charles-Louis D'Hautel (1808).

La blague, largement précédée par la notion de farce, est apparue dans les dictionnaires en 1809 et dans celui de l'Académie française en 1842. Elle tire son nom de la blague à tabac1. Ce sont les mots « blagueur » et « blaguer » qui viennent en premier, en 1808, au sens péjoratif de « hâbleur » ou de « plaisantin » ; ce sens figuré est dérivé de la racine étymologique germanique balgi-z signifiant « sac » ou « chose gonflée », entrée dans le français sous la forme blaque (étui à tabac), avant de devenir la source de plusieurs locutions courantes au cours du XIXe siècle, telles que « blague à part » ou « sans blague ! », par évolution sémantique de la blague à tabac glonflée qui fait illusion2.

La blague envahit alors les journaux, les caricatures et la littérature1. Le roman Les Employés ou la Femme supérieure d'Honoré de Balzac (1838) témoigne de sa diffusion dans le langage des employés parisiens2. Balzac est même surnommé « Blaguezac » par Georges Dairnvaell3,4. Les frères Goncourt surnomment aussi un de leurs personnages La Blague dans Manette Salomon (1867)1.

Le mot « blague » dérive même en « blagomane » et prend de nombreux sens en partant de mensonge ou hâblerie. Il passe à plaisanterie, causerie ordinaire, habileté oratoire ou encore œuvre littéraire sans valeur5.

Histoire

Caricature de Léopold Ier disant à Louis-Philippe Ier : « Mon beau-père, vous êtes un vieux blagueur !… » (Traviès, 1834).

Caricature de Léopold Ier disant à Louis-Philippe Ier : « Mon beau-père, vous êtes un vieux blagueur !… » (Traviès, 1834).

Issue de la farce théâtrale et de la farce au sens de canular, qui sont des histoires jouées pour faire rire souvent aux dépens de quelqu'un, la blague est simplement racontée : c'est une histoire drôle.

Selon Paul McDonald (en) qui a recherché avec son équipe les plus vieilles blagues du monde et publié dix d'entre elles pour l'université de Wolverhampton, la plus ancienne date de 1 900 ans avant notre ère et a été trouvée dans des textes sumériens : « ça n'était pas arrivé depuis la nuit des temps : une jeune femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari »6,7.

L'utilisation du mot « blague » dans ce sens serait née sous Napoléon Ier dans le cercle militaire8. C'est le personnage imaginaire Robert Macaire qui représente le blagueur type au XIXe siècle9 ; le drame burlesque qui porte son nom popularise la réplique de Macaire au baron de Wormspire : « Mon beau-père, vous n'êtes qu'un vieux blagueur »10.

Une blague qui a traversé le XIXe siècle est celle du portier chauve rendu fou parce qu'on lui demandait sans arrêt une mèche de cheveux. Apparue en 1821 dans Le véritable Catéchisme poissard ou l'Art de s'engueuler dévoilé par M. Blague-en-main et Mme Gotot, elle est reprise maintes fois dans la presse et la littérature : Balzac en 1837 (Les Martyrs ignorés), James Rousseau en 1841 (Physiologie de la portière), Eugène Sue en 1843 (Les Mystères de Paris), ou encore Alexandre Dumas en 1861 (Les morts vont vite)11. Une pièce sur ce thème a même été créée au théâtre des Variétés en 1837 : Portier, je veux de tes cheveux !, par MM. Cogniard, Deslandes et Didier.

James Rousseau la décrit ainsi : « Le jeune homme se présente fort poliment et en ôtant son chapeau ; le portier rentre dans sa niche pour recevoir cet honnête visiteur, et celui-ci, avec le plus grand sérieux du monde, lui dit : Portier, donne-moi de tes cheveux ou dix sous ! […] Le jeune homme se sauva alors en riant comme un fou, et, au lieu de rentrer chez lui, alla chez un de ses amis, peintre célèbre, auquel il raconta sa scène avec le portier »12.

Définition

Blagues de Jules Jouy.

Blagues de Jules Jouy.

Une blague est une petite histoire dont le seul but est de faire rire par une chute inattendue13.

Un des premiers théoriciens de la blague, Arthur Schopenhauer, explique son mécanisme par la collision d'un concept abstrait avec sa représentation intuitive, en désaccord14.

Henri Bergson définit trois procédés de fabrication : l'inversion, la répétition et l'interférence des séries15. Marcel Pagnol ajoute plus simplement : « Voici maintenant une autre vérité qui est la grande découverte de Bergson, et la marque de son génie : l'homme ne rit que de l'homme, ou d'un animal qui voudrait ressembler à un homme, ou d'un objet qui a une forme humaine »16.

L'histoire drôle a une grande dimension sociale : elle doit être partagée, elle peut se raconter entre amis ou collègues, elle permet d'être apprécié17. La manière dont l'histoire est racontée est tout aussi importante que son contenu, son effet humoristique dépend beaucoup des qualités du conteur18. Il est même possible que la narration de l'histoire soit plus drôle que l'histoire elle-même : Coluche, avec son premier sketch C'est l'histoire d'un mec…, fait rire son public sans raconter aucune histoire19.

Ceci étant, les blagues peuvent aussi être écrites et publiées sous forme de livres. Leur présentation n'est pas la même, les blagues écrites devraient être rédigées plus soigneusement et être plus brèves que si elles sont racontées20. Bernard Werber a écrit sur ce sujet une sorte de roman policier, et en même temps philosophique (qui, de surcroit, paraphrase la franc-maçonnerie) Le rire du Cyclope21. Internet pullule de sites de blagues qui ne respectent pas toujours ces principes.

Forme

La blague se définit comme un « humour de l'instant », elle est très souvent courte22. Elle peut se décliner en de nombreuses formes : devinette, jeux de mots, contrepèteries, farces, bourdes, etc23.

Le « jeu des combles » est un cas particulier de devinettes, c'est un jeu d'esprit répandu en France vers la fin du XIXe et au XXe siècle, consistant à poser une question demandant l’indication d'un comble ; par exemple : « Quel est le comble pour le teinturier ? C’est de mourir à la tâche »24.

Les comiques insultants (en anglais insult comics), qui insultent les personnes connues et surtout le public lui-même, utilisent aussi l'inconvenance. Aristide Bruant et les chansonniers du Chat noir étaient de tels comiques. Ce type d'humour est encore très utilisé aux États-Unis, où lors de remises de récompenses, un comique insultant peut insulter une vedette, en faisant rire le public, sans qu'elle ne se sente offusquée.[réf. souhaitée]

De nombreuses blagues s'appuient sur un type de personnages brocardés : les deux Marseillais Marius et Olive, les blondes, les Belges pour les Français, les Français pour les Belges, les Irlandais pour les Anglais, les Libyens pour les Tunisiens, les Newfies pour les Canadiens, les Rednecks pour les Américains, les Brésiliens pour les Argentins, etc. Des blagues visant un groupe ethnique particulier peuvent, à l'occasion, être considérées comme racistes25.

Domaines d'usage

Littérature

Dans sa nouvelle de science-fiction Le Plaisantin26, initialement publiée en 1956 sous le titre Jokester, Isaac Asimov développe l'idée que le sens de l'humour et un stock de blagues originel ont été implantés chez les humains par des extra-terrestres afin d'étudier leur psychologie. L'un des arguments est le fait avéré que certaines blagues se sont transmises, inchangées dans leur structure, depuis des millénaires.

Science

Prévision humoristique.

Prévision humoristique.

Plusieurs blagues concernent les sciences et les scientifiques. Par exemple, en météorologie, différentes formes de stations météorologiques humoristiques se moquent de la technologie complexe utilisée dans la prévision météorologique moderne et de son imperfection. Généralement une roche est suspendue à un trépied et accompagnée d'un panneau indiquant comment le lire :

- Si la roche est mouillée, il pleut ;

- Si la roche se balance, il vente ;

- Si la roche projette une ombre, le soleil brille ;

- Si la roche ne projette pas d'ombre et n'est pas mouillée, le ciel est nuageux ;

- Si la roche est difficile à voir, c'est qu'il y a du brouillard ;

- Si la roche est blanche, il neige ;

- Si la roche est disparue, gare à la tornade ;

- , etc.

Politique

Des blagues politiques et des gags politiques sont également courantes. Coluche popularisa, avec la création de son personnage de candidat à l'élection présidentielle Coluche le candidat, le concept de « blague politique », qui consiste en des plaisanteries destinées à dénoncer des abus et des dérives du pouvoir politique et à désacraliser le politique et les hommes politiques. Georges Marchais et François Mitterrand ont également été la cible de blagues politiques. Par ailleurs, la blague politique est une forme de protestation politique : Georges Marchais, François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont été la cible de nombreux monologues humoristiques, parfois virulents (par exemple, François Hollande a été qualifié de « chose » par Dieudonné).

Notes et références

- Preiss 2002, p. 1.

- Alain Rey, Dictionnaire Historique de la langue française, Les Dictionnaires Le Robert-SEJER, 1993-2011, entrée « Blague ».

- Physiologie des étudiants, des grisettes et des bals de Paris, 1849.

- Preiss 2002, p. 2.

- Lorédan Larchey, Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l'argot parisien : sixième édition des Excentricités du langage, mise à la hauteur des révolutions du jour, Paris, F. Polo, , 236 p. (lire en ligne [archive]), p. 51-53.

- « première blague [archive] », sur guichetdusavoir.org, Bibliothèque municipale de Lyon, (consulté le ).

- (en) « World's oldest joke traced back to 1900 BC [archive] », sur Reuters, (consulté le ).

- Preiss 2002, p. 5.

- Preiss 2002, p. 6.

- Luchet 1854, p. 85.

- Preiss 2002, p. 73.

- James Rousseau, Physiologie de la portière, Paris, Aubert, , 121 p. (lire en ligne [archive]), p. 33.

- de Brabandere 2007, p. 27.

- de Brabandere 2007, p. 18.

- de Brabandere 2007, p. 19.

- Pagnol 1947, chapitre 3.

- de Brabandere 2007, p. 40.

- de Brabandere 2007, p. 66, 72.

- de Brabandere 2007, p. 67.

- Par ex. Blagues - rien que les meilleures - Tomes 1, et 2 https://www.amazon.fr/dp/B0846SPNJ9 [archive] et https://www.amazon.fr/dp/B0847RLMJT [archive]

- Bernard Werber, « Le rire du Cyclope [archive] », sur bernardwerber.com

- de Brabandere 2007, p. 81.

- Le petit Robert de la langue française 2011, p. 262.

- Pedro, « Quel est le comble pour le teinturier ? [archive] », sur blablagues.net (consulté le ).

- À Paris, manifestation massive de la communauté chinoise contre le "racisme envers les Asiatiques" [archive], Sylvia Zappi, Le Monde.fr, 4 septembre 2016.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Bibliographie

- Auguste Luchet, Les Mœurs d'aujourd'hui : Le Tabac. — Le Jeu. — Le Canot. — Le Pourboire. — La Blague. — La Pose. — Le Chantage. — Le Loyer. — La Boutique. — L'Exil., Paris, Coulon-Pineau, , 214 p. (lire en ligne [archive]).

- Sigmund Freud, Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient (traduit de l'allemand Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (1905) par Denis Messier), Gallimard, Paris, 1992, 442 p. (ISBN 978-2-07-032721-8).

- Marcel Pagnol, Notes sur le Rire, .

- Violette Morin, « L'histoire drôle », Communications, vol. 8, no 1, , p. 102-119 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- Jules Barbey d'Aurevilly, La Littérature du Tabac & La Blague en Littérature, La Rochelle, Rumeur des Ages, , 38 p. (ISBN 2-84327-031-6).

- Nathalie Preiss, Pour de rire ! La blague au XIXe siècle : ou la représentation en question, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Perspectives littéraires », , 180 p. (ISBN 2-13-052586-5).

- Nathalie Preiss, « De « POUFF » à « PSCHITT » ! — De la blague et de la caricature politique sous la Monarchie de Juillet et après… », Romantisme, vol. 32, no 116, , p. 5-17 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- Nathalie Preiss, « Le Cheval de Troie est de retour : la blague et le Journal des Goncourt », Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, vol. 1, no 10, , p. 211-232 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- Luc de Brabandere, Petite Philosophie des histoires drôles, Paris, Eyrolles, , 94 p. (ISBN 978-2-212-53879-3).

Articles connexes

Liens externes

Portail de l’humour

Portail de l’humour -

Jeu de mots

Un jeu de mots est en général n'importe quel jeu de langue qui manipule les mots ou des sonorités et en particulier celui qui consiste à créer deux mots ou deux phrases homophones (le plus souvent humoristique) ayant un sens différent. Il est généralement considéré comme un procédé poétique1.

Si le jeu de mots résulte d'un hasard malencontreux, on parlera de kakemphaton. Plus précisément, s'il est la conséquence d'une construction maladroite et équivoque d'une phrase, on parlera de janotisme (exemple : « J'ai acheté un gigot chez le boucher qui était gros » ; on ne sait pas alors si c'est le boucher ou le gigot qui était gros).

Types

- poème dans lequel les lettres ou mots initiaux de chaque vers composent un mot ; exemple : la formule latine de Jean-Sébastien Bach « Regis Iussu Cantio Et Relique Canonica Arte Resoluta » forme le mot latin « RICERCAR » (qui désigne une forme archaïque de la fugue). Les « mésostiche », « téléstiche », « acroteleuton », sont des variantes dans lesquelles les lettres ou mots sont extraits à d’autres emplacements de chaque vers ou mot.

- suite de lettres qui n’a de sens que si celles-ci sont prononcées l’une après l’autre ; exemple : « L.H.O.O.Q. », « F.L.M.N.H. », « G.L.L.O.Q. » (lire « 2L »), « C.O.Q.P. », « G.P.T.Q.B.C.O.P.I.D.Q.K.C. » , etc.

- mot qui, par un jeu de symétrie (centrale, horizontale ou verticale), soit se transformera en un autre mot, soit gardera son apparence ; exemple : « suissesse » qui retourné à 180° donne « assassins », « NON » qui retourné à 180° se lit toujours « NON », « ECHEC » qui peut être lu de la même manière en plaçant un miroir sous le mot.

- mot ayant aussi un sens lorsque lu de droite à gauche. Exemples : « Noël - Léon », « tracé - écart », « nom - mon », « repas - saper ». « Laval », « kayak » et « radar » sont des palindromes, cas particulier d’anacyclique où le mot s’auto-génère.

- permutations de lettres qui forment un nouveau mot ; exemple : « Boris Vian » donne « Bison ravi ».

- nom propre utilisé comme nom commun ; exemple : « Watt », « Ampère », « don Juan », « Tartuffe », « Pénélope », « Vandale », « Mégère », « Poubelle », etc.

- nom qui, décomposé en deux termes, donne la traduction du premier dans une autre langue ; exemple : « Aubergine → Auberge (fr) + Inn (en) », « Waterloo → water (en) + l’eau (fr) », « Merci → Mer (fr) + Sea (en) ».

- construction de deux mots à partir des lettres d’un seul, en n’utilisant qu’une seule fois chaque lettre mais en les utilisant toutes ; exemple : « Réa donne Ré + à » (on ne tient pas compte des accents).

- mot d’esprit, plaisanterie originale ou qui joue sur le paradoxe ; exemple : « Mon Dieu, mon Dieu, délivrez-nous de toutes les religions ».

- orthographe fautive ou mauvais style. Les cacographies sont courantes dans les toponymes dont on a oublié l’étymologie ; exemple : « Châlons » et « Chalon ».

- jeu visant à ajouter des mots au fur et à mesure, sans voir ceux déjà écrits, jusqu’à former une phrase surréaliste. Ce jeu littéraire a été inventé à Paris, au 54 rue du Château, dans une maison où vivaient Marcel Duhamel, Jacques Prévert et Yves Tanguy.

Une librairie de Nantes qui se nomme d'après un calembour sur « Littérature ».

Une librairie de Nantes qui se nomme d'après un calembour sur « Littérature ».

- jeu de mots basé sur l’homophonie (mots qui se prononcent de la même façon) ou la polysémie (mot ayant plusieurs sens) ; exemple : « Demandez nos exquis mots ! »

- décomposition phonétique d’une expression à deviner en plusieurs mots, définis l’un après l’autre ; exemple : « Mon premier est un animal, mon second est un abri, mon tout est un jeu de mots ; réponse : chat + rade = charade ».

- croyance dans un symbolisme naturel et figé des sons (nom issu d’un dialogue de Platon, le Cratyle).

- phrase changeant de sens, après permutation de lettres ou groupes de lettres ou phonèmes. Le résultat a en général une connotation grivoise ou scatologique (« Le général est arrivé à pied par la Chine », est le titre d'un recueil du Canard enchaîné) ; parfois ce n'est pas une lettre mais des mots entiers qui sont intervertis pour changer leur sens par homophonie (« J'ai le sang qui bout » devient « J'ai le bout qui sent ». Les contrepèteries du Canard enchaîné contiennent souvent les mots « con » (sexe féminin) ou « vit » (prononcé « vi ») (sexe masculin) (« Sur un pont ce caméléon » devient « Sur un con se pamait Léon »). Des contrepèteries sont attribuées au journal L'Équipe mais en réalité celui-ci ne publie aucune contrepèterie (« Tsonga a un tennis prévisible »). Certaines contrepèteries sont glissées à un(e) collègue en réunion de travail pour détendre l'atmosphère ou tromper l'ennui (« À l'Éducation Nationale, on aime bien l'équipe en place »).

- mots formés de deux mots de même sens ; exemples : « Pégase » (pet + gaz), « trouffion » (trou + fion), « Bourvil » (bourg + ville).

- rébus graphique ; exemple : « NUATETEGES = La tête dans les nuages ».

- pastiche limité à une formule courte, imitant un proverbe ; exemple : « Bien mal acquis ne profite qu'après » (Coluche).

- répartition d’un même « son » à la fin d’une phrase ou des membres d’une phrase ; exemples : « miraculeuse » donne « merveilleuse » , « étonnante » donne « surprenante ».

- mots ou groupe de mots donnant le même son ; exemple : « père » et « paire ». Depuis la fin du XXe siècle, la majeure partie de la presse écrite française cherche à n'éditer que des titres contenant une homophonie, c'est même systématique pour le journal Libération. Cette pratique est décriée car, le plus souvent, le jeu de mots est astucieux mais de rares personnes ne le trouvent pas drôle (« Sanchez perd son fauteuil → l'entraineur Sanchez a perdu sa place sur le banc du Valenciennes FC »)

- texte qui n’utilise pas certaines lettres ; exemple : La Disparition, roman écrit sans « e ».

- mot imaginaire formé à partir de deux mots ; exemple : « Goldorak + Chirac » donne « Goldochirac ».

- personnalisation d’une expression ; exemple : « myspacien ».

- mot ou phrase qui peut aussi se lire de droite à gauche. « Élu par cette crapule » ou « Ésope reste ici et se repose » ou « Engage le jeu que je le gagne ».

- phrase comportant toutes les lettres de l’alphabet ; exemple : « Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. »

- association de deux expressions par ressemblance sonore ; exemple : « Les touches t'y aident » (les douches tièdes) (Boby Lapointe), « Tu votes parce que c’est bien délire » (c’est bien d’élire) (La chanson du dimanche).

- le pendu est un jeu consistant à trouver un mot en devinant quelles sont les lettres qui le composent. Le jeu se joue traditionnellement à deux, avec un papier et un crayon, selon un déroulement bien particulier.

- cas particulier de l’homophonie : vers qui ont une prononciation identique ; exemple : « Par les bois du Djinn, où s’entasse de l’effroi, parle et Bois du gin ! ... ou cent tasses de lait froid » (Alphonse Allais). Ou encore : « Gal, amant de la Reine, alla, tour magnanime, Galamment de l'arène à la tour Magne, à Nîmes » (Marc Monnier).

- mot ou expression qui a deux, voire plusieurs sens différents, sans homonymie, c’est-à-dire que le concept de base reste identique ; exemple : « Blanc » peut exprimer la couleur, l’espace, le vin, la viande ou la couleur de peau.

- suite ou combinaison d’éléments graphiques dont l’interprétation, généralement phonétique, produit un énoncé (phrase, mot, expression...). C’est l’équivalent graphique de la charade.

- interprétation d’un mot comme un acronyme, alors que ce n’en est pas un à l’origine ; exemple : « PTT = Petit Travail Tranquille ».

- jeu japonais dans lequel les joueurs doivent dire un mot qui commence avec le dernier kana (more) du mot précédemment cité. En français, on utilise la ou les dernières syllabes ; exemple : « Seulement → mentir → tiraillé → ... ». La chanson enfantine Trois petits chats en est un bel exemple.

- forme d'acronymie qui fait appel à la récursivité et plus précisément à l'auto-référence dans un procédé de mise en abyme littéraire. On parle aussi d'autonymie. On trouve des sigles auto-référentiels essentiellement en développement informatique. Exemple : GNU pour « GNU is Not UNIX ».

- phrase difficile à comprendre et qui donne l’impression d’être en langue étrangère ou d’avoir une autre signification ; exemples : « Mur usé, trou s’y fait, rat s’y met » ; « Tes laitues naissent-elles ? Oui mes laitues naissent » ; « Qu’a bu l’âne au lac ? L’âne au lac a bu l’eau » ; « Baisse ta gaine Berthe, que j'tate ta croupe. » ; « Vous avez déjà goûté les mélokos ? — Non — Les mets locaux, les plats du coin » (Gustave Parking).

- blagues commençant par « toc toc toc » et jouant sur le nom de la personne qui est censée frapper à la porte ; exemple : « Toc toc toc ! — Qui est là ? — Sheila. — Sheila qui ? — Sheila lutte finale... ».

- phrase difficile à prononcer ; exemple : « Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? »,

« Bonjour madame Sans Souci, combien sont ces six cent six saucissons-ci ? Ces six cent six saucissons-ci sont six sous. Six sous, ces six cent six saucissons-ci ! Si ces six cent six saucissons-ci sont six sous, ces six cent six saucissons-ci sont trop chers ! »

Notes et références

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Liens externes